كيف بدأ الإنترنت؟ القصة الحقيقية وراء أول شبكة رقمية في العالم

🌐 عصر التشابك: حين تلاشت المسافات وانمحَت الحدود

إننا نعيش في عصر التشابك، في عصر قد تلاشت فيه المسافات وانمحَت فيه الحدود، فإن عطس مبعسس في المشرق، سمع شهيقه وزفيره من كان في أقاصي المغرب! وكأنما الناس في مجلسٍ واحد يتسامرون! 🗣️🌍

لم تعد الصداقة رهينة المكان، ولا العلم حبيس السطور، تقاربت في عصرنا الديار، وتدانى فيه الحبيب من الحبيب، فلو كان الشعراء بيننا اليوم لما ذرفوا الدموع على فراق أحبائهم، ولا تفننوا في وصف لوعة البعد وألم النوى. فقد أضحى البعيد قريبًا، والنائي دانيًا، والمسافر حاضرًا كأنه ما برح المكان. 💌🚆

❓ ولكن… كيف وُلد هذا العجب العُجاب؟

من ذا الذي فَتق هذا الرتق وقال: “صِلوا الآلة بالآلة، وذروها تتناجى كما يتناجى الخِلّان”؟ 🤖🔗

من ذا الذي اجترأ على الصمت القديم، فشقّه كما تُشق الصخور الصماء في قلل الجبال؟ 🪨⚡

كان الإنسان في غابر الدهور وحيدًا، لا يسمع إلا صدى صوته، ولا يرى إلا ظله الذي يلازمه، حتى هبّت في فكره رياح الجنون العظيم:

أن يخاطب من لم تره عيناه،

وأن يراسل من لم يلقه يومًا،

وأن يجعل من الأرض جمعاء قرية صغيرة،

ومن الوقت المتطاول ومضة خاطفة! ⏱️🌐

وهكذا… لم تنشأ هذه الشبكات العجيبة للهو ولا لعبث، بل وُلدت من بين فكّي الحرب الضروس، وفي قلب الرعب المقيم، وتحت سيوف القلق المتأجج. 🛡️💣

🧭 وها نحن اليوم…

واقفون على شفا ذلك السؤال الأول الذي فَتق رتق الصمت:

كيف صار ما كان ضربًا من الخيال، حقيقة ماثلة أمام الأبصار؟

وكيف انتقلنا من المداد والقرطاس، إلى البرق الخاطف والنبأ العاجل؟ ⚡📰

🕰️ قبل التشابك…

حتى أجيبك، سأعرج بك إلى عهدٍ كان فيه الناس بين رجع الهاتف الأرضي، زمنٌ لا بعيد كل البُعد، ولا هو من القُرب بمكان.

قبل عصرنا المتشابك، قبل أن تنسج الشابكة خيوطها، كانت الأيام تسير على مَهَل، لا يطاردها عدوّ الوقت، ولا تُفجّرها رسائل مباغتة، ولا تنهمر فيها الأخبار كالسيل العَرِم من كل فجٍّ عميق. 🌧️🕊️

وكان من أراد علمًا، شدّ الرحال إلى دور العلم، أو خبط الأرض شرقًا وغربًا يطلب كتابًا أو يسأل حكيمًا.

لم يكن يفتح صندوقًا من حديد ويخرج منه عالمًا بأسره، بل كان يقرأ بصبر، ويكتب بقلم، ويحفظ في الصدر لا في ذاكرة الأجهزة. 📖✍️

وكانت المجالس عامرة بالوجوه، لا بالأرواح الغائبة خلف شاشاتٍ باردة.

كانت الحياة أبطأ، نعم، ولكنّها أصفى. ما كان القلب يضطرب لكل نغمة، ولا العقل يتشتّت في كل لحظة.

كانت الأرواح أكثر أنسًا، والعلاقات أمتن بنيانًا، والمعارف تُنال بالعناء، فيكون لها قدرٌ في القلب،

لا كما الآن تُغترف اغترافًا، ثم تُنسى كما تُنسى الأحلام عند الفجر. ☕🌅

فتلك كانت أيام السكينة، وأزمنة القرب،

قبل أن تُفرّقنا الشاشات، وتُنسيَنا الصورُ الكلامَ، وتُبدّل العِشرةَ بالرموز،

والصوتَ الحيَّ بالنقرات. 💻📱

🔔 بدأ التشابك: أيام البريد والهاتف…

ولَّت أيام الصفاء، وقد كان ما كان،

صار الناس في زمنٍ الكلمة فيه تُقاس بالذهب، وكان الصوت إذا عبر المسافات يُعدّ معجزة من معجزات العصر. 📞✨

كان الناس يتواصلون بالبريد، وما أدراك ما البريد!

✉️ رسائل تُكتب باليد، تُسطَّر بمداد الصبر، وتُعطَّر بأنفاس المرسل، ثم تُطوى وتُختم، وتُحمَل في حقائب السُّعاة،

حتى تصل إلى صاحبها بعد لأيٍ ومشقّة.

وكان الردّ عليها يحتاج أيامًا، وربما شهورًا،

فكان للصبر مكان، وللانتظار لذّة لا يعرفها أهل العجلة اليوم. 🕰️💌

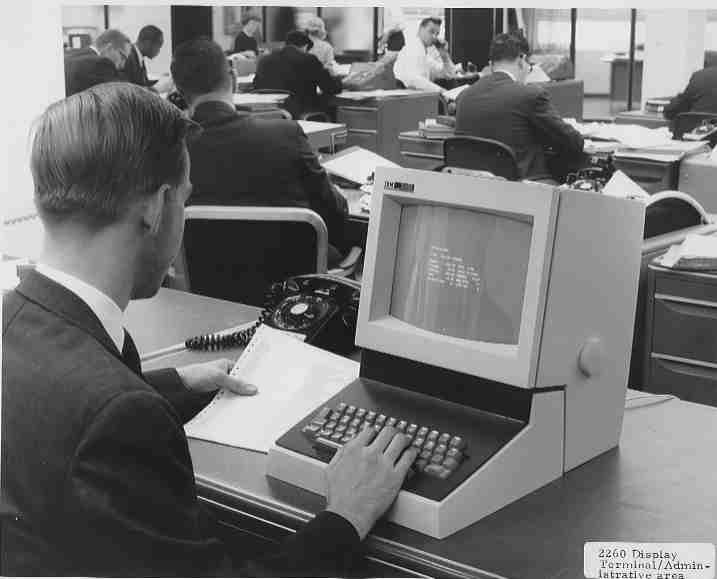

☎️ ثم كان الهاتف…

ثم كان الهاتف، ذاك الجهاز العجيب في زمانه،

لا يعرف الصور، ولا يحتضن البرامج،

بل قرصٌ يُدار بالأصابع، وصوتٌ خافت يأتيك من بعيد، كأنه يخرج من غارٍ سحيق. 🔄📞🌫️

كان الناس يومئذٍ على شيء من السكينة والطمأنينة،

لا ينقر أحدهم زرًّا إلا حين يشاء،

ولا يأتيه نبأٌ إلا بعد حين.

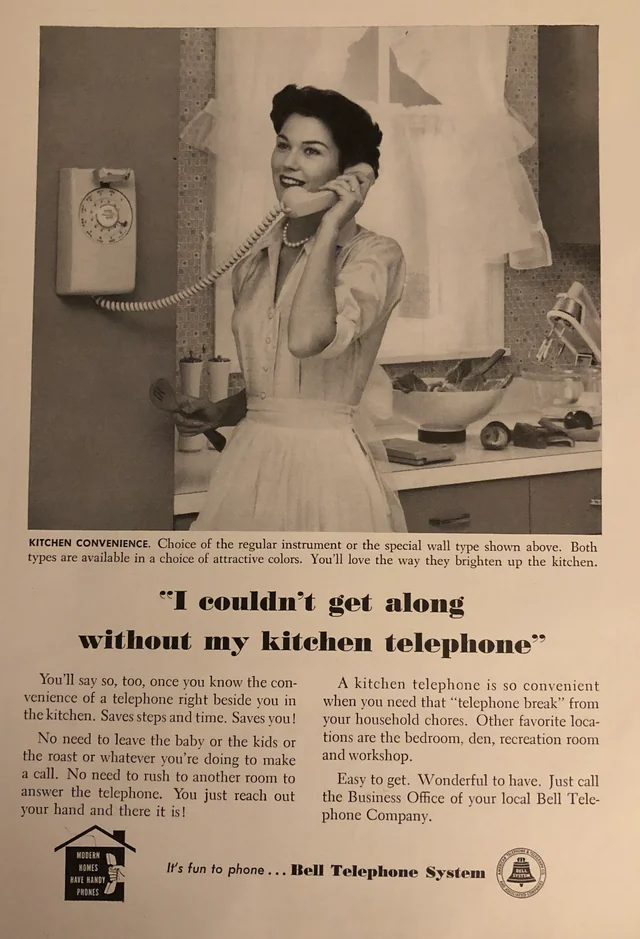

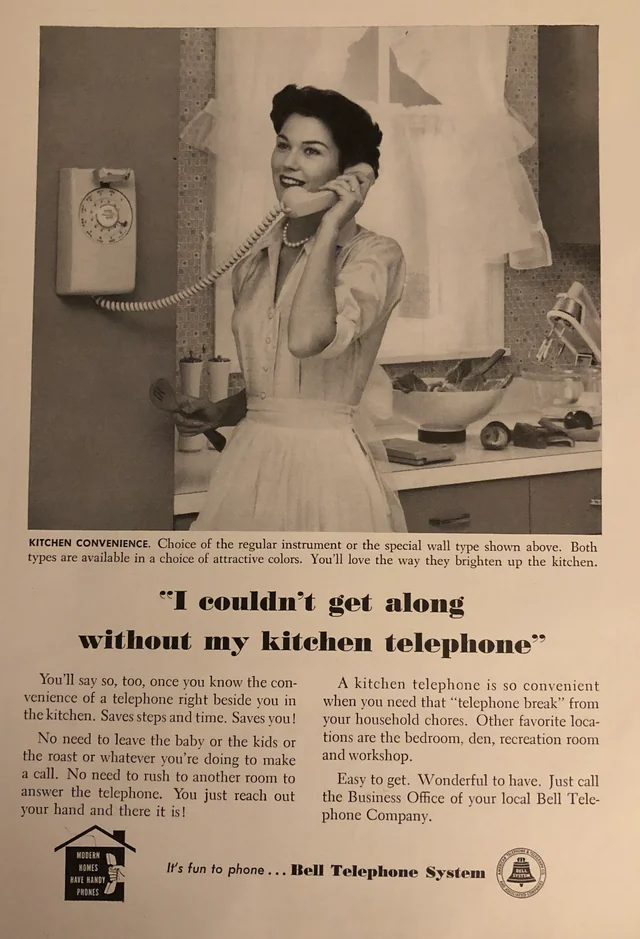

🏠 الهاتف في البيت…

كان في كل بيت هاتفٌ ثابت في مكانه،

كأنما هو عمود من أعمدة الدار،

لا يُحمل ولا يُخبّأ، له جرس جَهُوريٌّ إذا رنّ:

ارتجف له الصدر، واهتزت له القلوب. 🔔💓

كان للرنين هيبة، وللردّ أدب، وللكلام مقدار،

لا يطيل المرء مكالمته إلا إن كانت ذات شأن،

وكان الواحد يُراعي الساعة،

فلا يتصل في وقت قيلولة، ولا في هجعة الليل.

كان الاتصال ضربًا من القَصْد،

لا عبث فيه ولا فضول. 🎯📵

🌍 اتصال البعيد كان أمنية!

ومن أراد أن يُحدّث قريبًا له في بلدٍ آخر،

احتاج إلى أن يقصد “مكتب الهاتف الدولي”، حيث يصطفّ الناس صفوفًا،

ويُحدَّد لهم وقتٌ معلوم، ويُحاسَبون بالدقائق،

فكأنما يبيعون أعمارهم بنقودهم. 💸⏳

وكان الاتصال البعيد أمنيةً تُنال عند الشدائد،

لا عادةً تُمارس كل ساعة كما هو اليوم. 📞🌐

وأما من لم يكن له هاتف،

فكان يلجأ إلى البرق Telegraph،

والرسالة منه اسمها البرقية.

✉️ وهو ذلك الطائر الحديدي الذي يحمل الأخبار بلسان الرموز:

نقطة وخط • ―

يسير بها في السلك كما يسري النبض في العصب،

حتى تصل إلى من أراد، مقتضبة جافة، كأنها مرسال الحرب. 🕊️⚙️

🌍 ولم يكن للصور في تلك الأيام طريقٌ في الخطاب…

ولم يكن للصور في تلك الأيام طريقٌ في الخطاب، ولا للمرئيات 📹 موضع في الحديث، بل كانت الكلمة سيدَة الموقف، والمشافهة غاية الرجاء، ومن رأى وجه حبيبه أو سمع صوته بعد غياب، كأنما أُهديت إليه كنوز الأرض.

هكذا كان العالم، ثم انمحى كل ذلك، وأدته الحرب…

🔥 أصل الحكاية: حرب لا نار فيها

كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية 🕊️، إذ خرجت أمم الأرض مثخنة بالجراح، والأرض مشبّعة بالدماء، وما كادت تنقضي تلك الحرب، حتى انقسم العالم شطرين:

-

أمريكة 🇺🇸

-

الاتحاد السوفييتي [روسيا] 🇷🇺

وأُشعلت حرب لم تكن حربًا كسائر الحروب، يُسمع فيها صليل السيوف، ويُرى فيها اللهب والسعير، بل كانت حربًا من طرازٍ آخر:

كانت حرب ظلٍّ ودهاء، ومنازلة عقول، ومبارزة في الخفاء لا في العَيان.

🧠 صراع الأدمغة يبدأ…

ابتدأت نارها بعد أن انقضت الحرب العظمى الثانية، إذ خرجت أمريكا منتفخة الجناحين، تسوس الأرض بسوط المال والعلم، وخرج الاتحاد السوفييتي يقبض على نصف أوروبا بيد الحديد والنار، فصار العالم نصفين:

-

نصفٌ غربيٌّ يتغنّى بالحريات والذهب 💰

-

ونصفٌ شرقيٌّ يبشِّر بالعدالة على الطريقة الماركسية، ويُبطن القهر وراء شعارات الشَّعب 🚩

كأنما الأرض ما عادت تتسع لكِلا القوتين، فكلتاهما كانت تطمح إلى السيادة المطلقة،

وكلتاهما تتوجس من الأخرى، تخشى غدرها، وتُعدّ العدّة لما قد يكون منها،

فدخلتا في سباق لا في ميادين القتال، بل في فضاءات العلم! 🚀

🌑 ومادتِ الأرض بالأمريكان

في اليوم الرابع من شهر العاشر سنة ١٩٥٧م، كان للدهر صفحةٌ خالدةٌ لا تُمحى،

إذ أقدم السوفييت على فعلٍ لم تُسبق إليه الأمم، فأطلقوا في جوّ السماء جرمًا صناعيًّا سمّوه:

“سبوتنك Sputnik” 🛰️

فكان أوّل قمرٍ من صُنع الإنسان يعلو في الفضاء، يسبح في الأفلاك، ويشقّ عنان السماوات.

فوقع هذا الحدث في نفوس القوم في أمريكة وقع الصاعقة ⚡،

إذ كانوا يحسبون أنفسهم سادة الدنيا وذوي اليد الطولى في مضمار العلم،

فإذا بخصمهم في الميدان قد سبقهم، وبلغ عنان المجد قبلهم!

وكان في إطلاق ذلك القمر دليل بيّن على امتلاكهم لصواريخ جبّارة،

لها من القوة ما يُمكّنها من حمل رؤوسٍ ناريةٍ مدمّرةٍ 💣،

قد تخسف بها أرض الأمريكان، فأُلقي في قلوبهم الرعب! 😨

💡 فماذا فعلت أمريكا؟

فما كان من القوم في أمريكة إلا أن استنفروا العزائم،

وبذلوا الأموال، وجدّوا في طلب العلم والبحث، لا رجاءً في مجاراة الخصم فحسب،

بل درءًا لخطرٍ محدق، ودفعًا لشرٍّ كامن، وأملاً في حماية حياضهم من نيرانٍ قد تهطل عليهم من السماء.

سارعت أمريكة إلى أن تُنشئ مؤسّسات تُشرف على نهضتها التقنية والعسكرية،

وكان من ذلك أن أُسِّست وكالة “أربا” (ARPA)،

ذراع أمريكا الخفيّة للبحوث المتقدمة في ميادين الحرب والمعرفة،

التابعة لوزارة الحرب (التي سُمّيت زيفًا وزارة الدفاع DARPA).

وكان منهجهم أن يُنيبوا عنهم الجامعات 🏛️، ومؤسسات البحث،

لتمضي في دروب العلم، وتستكشف الطرائق التي تُغني القتال، وتُسرّع النصر، وتبقي المُلك.

🌐 وهنا، في خضمّ هذا الخطر المحدق من سلب مُلك الأمريكان…

وُلدت الفكرة التي أفضت إلى الشابكة!

استقر اسمها اليوم على (وكالة داربا)، فقد أضيفت كلمة “Defense” (الدفاع) فأصبحت::

DARPA — Defense Advanced Research Projects Agency 🛡️

وتعني:

وكالة مشاريع البحوث المتقدّمة الدفاعيّة

🏛️ وكالة ARPA

دُعي جوزيف ليكلايدر إلى الوكالة في عام اثنين وستين (أي ١٩٦٢م) ليرأس مكتب تقنيات معالجة المعلومات (IPTO) فيها، وهو رجل غريب الشأن، جمع بين علم النفس والحاسوب 🧠💻، وكان يعمل في شركة تُدعى:

بولت بارانك ونيوْمان (Bolt, Beranek and Newman)

في مدينة كامبريدج، ماساتشوستس 🇺🇸.

💡 فكرة غير مسبوقة

وكان ليكلايدر يملك فكرة لا يملكها غيره في زمنه:

إذ آمن بأنّ الحاسوب ينبغي أن يكون خليل الإنسان، لا خادمه الأخرس،

وأنّ من تمام الفائدة أن يقع بين الإثنين تفاعلٌ حيٌّ،

يفضي إلى اكتشافاتٍ ما كانت لتُولد لولا هذا التبادل 🤝.

📝 قال في مقاله الخالد الذي خطّه في مارس من عام ستين، وعنونَه بـ:

📄 “التآلف بين الإنسان والحاسوب”

قال فيه:

إن الإنسان يستطيع أن يخطّ الفرضيات، ويرسم النماذج،

بينما الحاسوب يُجيد الحفظ، ويُحسن الحساب 🔢.

والثمار التي يُنتجها الحاسوب لا تُقبل بلا نقد،

بل يُراجعها العقل البشري، ثم يُعدّل النموذج، ويُعاد الحساب.

وهكذا، بالتفاعل المستمر بين الطرفين، يُنجز العلم، وتُختصر السنون، وتُكتشف المجهولات. 🔍

🤔 سؤال مشروع

لعلك تستغرب وتقول:

ألم تكن الحواسيب تتفاعل مع الإنسان كما اليوم؟ 🤖

نعم أيها المعبسس، كانت الحواسيب كالصنم لا يُخاطب،

آلات ضخمةٌ لا تقبل من الإنسان تفاعلًا،

ولا تتيح له إلا أن يرسل أوامره ثم ينتظر الجواب في زمن قد يطول ⌛.

…وأقص لك قصتها في الفقرة التالية:

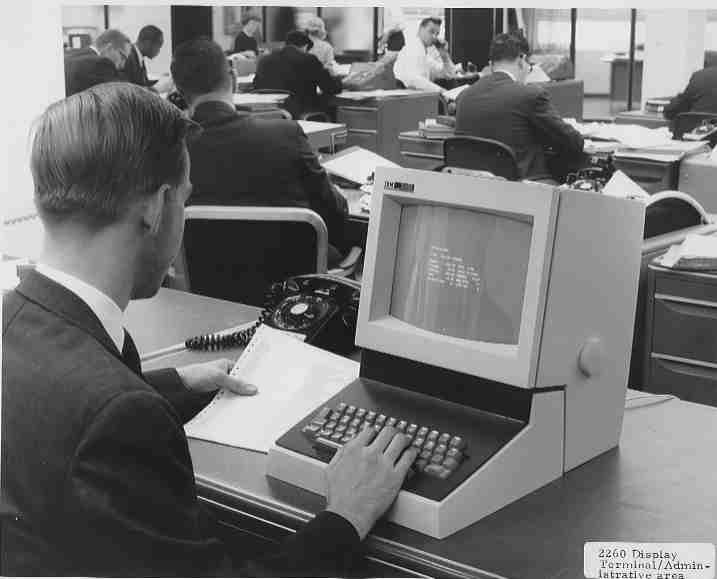

🖥️ الحواسيب في منتصف القرن العشرين…

ما كانت الحواسيب كما نراها اليوم، صغارًا تُحمل في الكفّ، أو ألواحًا تضيء عند اللمس 📱💻،

بل كانت جبالًا من الحديد، تعلو كالصوامع،

تُسخّر لها الغرف، وتُخصَّص لها مكيّفات لا تبرد بها الأبدان، بل تبرد بها القلوب الحارّة من شدّة الحرارة التي تلفظها أجهزتها 🔥❄️.

كل حاسوب منها كان يُسمَّى:

حاسوبًا مركزيًّا (Mainframe)

وهذه الحواسيب لا يطولها إلا العلماء وأهل المخابر،

وقد اختصّت بها الجامعات الكبرى 🏛️ ومراكز البحوث 🧪،

وكان ثمنها باهظًا، وعُدّتها معقّدة 🛠️.

🧾 المعالجة بالدفعات (Batch Processing)

وكان الغالب عليها أن تعمل بنظام يُدعى:

المعالجة بالدفعات (Batch Processing) ⏳

وهو نظام لا يسمح بالتفاعل الآني مع الحاسوب،

بل يُدخِل المستخدم أوامره في بطاقات مثقوبة أو أشرطة ممغنطة 💾📼،

فتُعالج الأوامر في أوقات لاحقة، دون أن يكون بين الإنسان والحاسوب مسّ أو حوار حيّ.

وهكذا، كانت تجربة الحوسبة في تلك الأيام:

تجربة جافّة، لا حياة فيها ولا تجاوب آني ⚙️.

🌟 ظهور حواسيب التناوب (Time-Sharing)

ثم، ومن المقالة التي قالها ليكلايدر عن “التآلف بين الإنسان والحاسوب”,

وُلدت أولى الحواسيب التي تمكن مستخدميها من:

يتشاركوا الزمن مشاركة، لا يُفرَض فيها على أحد الانتظار الطويل.

وسُمّيت هذه الحواسيب:

حواسيب تشطير الزمن (Time-Sharing) 🕰️

أو كما أحب ترجمتها: حواسيب التناوب 🔄

وقد كانت فتحًا مبينًا في ذلك الزمان،

وظهرت أولى نماذجها في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) 🎓.

❓ لمَ أسميتها “الحواسيب التناوب”؟

أعلم أن تلك الحواسيب كانت تُربط بها أطراف شتى من الحواسيب الصغيرة،

أو ما تسمى:

الطرفيات (Terminals) 🖲️

وهي لا عقل لها، بل أدوات طيّعة تُوصِل المرء بذلك العقل الجبّار القابع في غرفةٍ مغلقة 🔐🧠.

ولم يكن لكل امرئ حاسوبه الخاص،

بل كان القوم يشتركون فيه كما يشترك الناس في ماء النهر 🚰🌊.

❓ لِمَ أسميتها حواسيب التناوب؟ 🔄

أرأيتَ لو أنّ قومًا أرادوا جميعًا مخاطبة رجلٍ واحد في وقتٍ واحد؟

أكان يُحسن الإصغاء إليهم؟

لا.

لكن لو قُسِّم لهم الوقت تقسيمًا، يُصغي إلى كلٍّ منهم لحظاتٍ متتابعة – هذا لحظة، وذاك لحظة –

لبدا كأنّه يستمع إليهم جميعًا دفعةً واحدة!

وهذا ما فعله الحاسوب.. يتناوب! 🖥️⏱️

💡 كيف كان التناوب يعمل؟

فقد أُتيح لأكثر من مستخدم أن يتّصلوا بالحاسوب المركزي نفسه،

كلٌّ من طرفه (الطرفية Terminal) 🖲️،

فيوهمهم ذلك بأن لكلٍ منهم حاسوبًا مستقلًّا،

والحقيقة أنهم يتداولون زمناً واحداً مشتركًا،

يتقاسمونه أجزاءً صغيرةً لا تُرى بالعين 👁️🗨️.

كأنّ كلٌّ منهم يُغنّي لحنه في سكون،

والحاسوب يعزف للجميع في آنٍ واحد 🎶💻،

يتناوب في خدمتهم!

🏛️ أثر التقنية على المجتمع العلمي

وكانت هذه التقنية فتحًا من الفتوح ✨،

أن أغنت الناس عن الانتظار الطويل،

ومكّنتهم من خدمة العلم والحساب في وقتٍ واحد ⏳📊.

فكان:

-

الأستاذ والطالب 👨🏫👨🎓،

-

والمهندس والعامل 🧑🔧👷♂️،

يستظلون بظلّ الحاسوب،

وكلٌّ ينهل من معينه وهو لا يدري أنّ غيره يفعل مثله 💡.

🌀 الورقة المجنونة: شبكة المجرة

في سنة ثلاث وستين (1963م)، كتب جوزيف ليكلايدر ورقة بحثية أسماها:

“شبكة الحاسوب بين المجرات” — Intergalactic Computer Network

وكان فيها من الخيال ما يُدهش العقل ويثير العجب.

فقد اقترح أن تُربط الحواسيب جميعًا، من أقصى الأرض إلى أقصاها، ليتمكّن العلماء من تبادل المعارف وتشارك الموارد، وكأنّ الأرض الأمريكية كلها قد غدت مختبرًا واحدًا عظيمًا.

لكن الفكرة لم تكن بحثًا علميًّا فحسب، بل كانت أيضًا خطّة نجاة استراتيجية.

فقال في طيّات بحثه:

“ماذا لو دُكَّت أرضنا بصواريخ نووية من السوفييت؟

كيف نضمن بقاء الاتصالات بين القادة العسكريين؟

كيف يُتَواصَل إن انهدّت المدن؟”

بمعنى أنها شبكة لا مركزية 🌐

هكذا اقترح شبكة لا مركزية،

إن انقطعت منها عقدة، سلكت الرسالة طريقًا آخر،

كما يسلك الماء من بين الشعاب إذا سُدّت عليه السُّبُل.

👨🔬 الوريث والشرارة الأولى

ثم غادر ليكلايدر منصبه سنة أربع وستين، فتولّى الأمر بعده إيفان سذرلاند، ثم روبرت تايلور في عام ست وستين.

كان تايلور قد قرأ ما كتبه سلفه عن “الشبكة المجرّية”، فاستثارته الفكرة، وسعى جاهدًا إلى تحقيقها واقعًا!

قال في نفسه:

“ما لي أتردد بين الحواسيب التي موّلتها وكالتنا؟

ألا يجدر بنا أن نربطها كلها، فأبلغها من مقامي في مكتبي، ويبلغ بعضها بعضًا، فيتشاطَر العلماء البرامج، ويتشاركون الموارد؟”

مشروع ARPANET 💰

فذهب إلى رئيس وكالة ARPA، وطلب منه تمويلًا لمشروعه، فاستُجيب له في الحال، وأُعطي ألف ألف دولار (أي مليون)، وكان سمى مشروعه ARPANET، فأما أول أربعة حروف فاسم الوكالة، أم الثلاثة الأخيرة فاختصار كلمة شبكة Network.

ARPANET

▪️ ARPA: اسم الوكالة

▪️ NET: اختصار “Network” أي الشبكة

⚙️ ولادة الفكرة: تنظيم الاتصالات

في يناير من عام سبع وستين، استُدعي لورانس روبرتس من معمل “لينكن” في معهد ماساتشوستس، ليُشرف على تنفيذ هذا الربط بين الحواسيب، مستعملًا الخطوط الهاتفية المؤجّرة.

لكن الفكرة كانت موضع شكّ عند مديري مراكز الحواسيب،

إذ خافوا أن يُرهق الحاسوب، ويُبطئ أداؤه، إن حُمّل عبء الاتصالات.

فقال أحد المهندسين، يُدعى ويسلي كلارك :

“فلنجعل في كل موضع حاسوبًا صغيرًا يُسمى:

معالج الرسائل البينية IMP،

يتولّى أمر الاتصال، ويُريح الحاسوب الكبير من هذا العناء.”

فأعجب المديرون بهذا الرأي، وأخذوا به.

📍 اجتماع “غاتلينبرغ” التاريخي

في أكتوبر سبع وستين، اجتمع المختصون في بلدة غاتلينبرغ بولاية تِنَسي،

وفيه عرض روبرتس بحثًا علميًّا عن الشبكة،

شرح فيه فضل هذه الشبكة، ومهام “معالجات الرسائل”، التي:

-

تنظّم الرسائل

-

تتحقق من صحتها

-

تعيد إرسالها عند الحاجة

-

تختار الطريق الأفضل

💡 الشرارة من بريطانية

وكان في ذلك الاجتماع الشهير رجل من بلاد الإنجليز، بريطانية، يُقال له:

روجر سكنتلبري

من معهد تيدِنغتون

وعرض ورقةً علمية فيها ابتكار جديد:

“تقطيع الرسائل إلى حزمٍ صغيرة — Packet Switching”

أثارت الفكرة إعجاب روبرت تايلور، إذ وجدها الوسيلة المثلى لمشروعه!

فقد كان الاتصال الهاتفي آنذاك يعتمد على إرسال الرسائل دفعة واحدة عبر خط خاص،

يُشغل الخط كاملًا، فلا يشاركه فيه أحد،

وكان هذا النظام باهظ التكاليف، ومهدرًا للموارد.

أما فكرة روجر فكانت أن:

“نُجزِّئ الكلام إلى حزم صغيرة، كأنها رسائل في لفائف،

نُرسلها عبر طرق مختلفة، بخلاف الإرسال التقليدي الثقيل.

فإذا وصلت إلى وجهتها، اجتمعت كما كانت،

وبهذا نُشرك أناسًا كثيرين في السلك الواحد!”

كل حزمة تعرف وجهتها، وكل عقدة تهديها إلى الطريق الصحيح. فطار عقل روبرت تايلور من إعجابه، وأيقن أن هذه هي الوسيلة التي ينبغي الأخذ بها في مشروعه!

📝 وهذه الورقة أحدثت ثورة أيضًا،

فـقبلها كان الناس إذا أرادوا الاتصال عبر الهاتف،

📞 لم يكن لهم من بدٍّ إلا أن يَبُثّوه دفعةً واحدة

(الرسائل تُرسل جملةً واحدة، كتلةً صمّاء، لا تُجزّأ)،

فيمضي الصوتُ في سلكٍ مخصوص، من فم المتكلّم إلى أذن السامع،

❌ لا يشاركه في الخط أحد، ولا يُقطع عليه الطريق مخلوق،

حتى يفرغ من حاجته.

📶 فالخط مشغول حتى ينتهي المتكلم،

📈 فكان الاتصال باهظًا،

💸 والموارد مهدورة،

🧵 والأسلاك مزدحمة،

🚪 والناس وقوف على الأبواب ينتظرون فراغ الطريق.

💡 اقتراح روجر سكنتلبري

أما روجر سكنتلبري فقال:

“وما بالُنا لا نُجزِّئ الكلام إلى قِطَع، كأنها رسائل في لفائف،

ثم نرسلها في سُبلٍ متفرقة،

فإذا انتهت [إلى وجهتها] اجتمعت كما كانت؟!”

🧳 وبهذا نُشرك أناسًا كثيرين في السلك الواحد،

🚶♂️🚶♀️ يمضي كلٌّ بحزمته الصغيرة،

دون أن يَحجُب أحدهم الآخر،

🛣 أو يُغلِق عليه الطريق.

📦 فكل حزمةٍ تعرف وجهتها،

🧭 وكل عقدة في الطريق تعرف كيف تهديها.

🔄 اللقاء مع بول باران

📌 بعدما أعجب روبرت تايلور بالفكرة هذه،

لم يكد يعود إلى رحله حتى علم أن رجلاً آخر،

يُدعى بول باران من «مؤسسة راند»،

📚 كان قد بَسَط القول في هذه الفكرة من قبل،

فكرة التبديل بالحزم، ودوّنها في تقارير شتّى.

📖 فقرأها روبرت تايلور،

🤝 ثم التقى بصاحبها،

وتباحثا في كيفية الإفادة من هذا النهج

في إقامة الشبكة المأمولة.

و

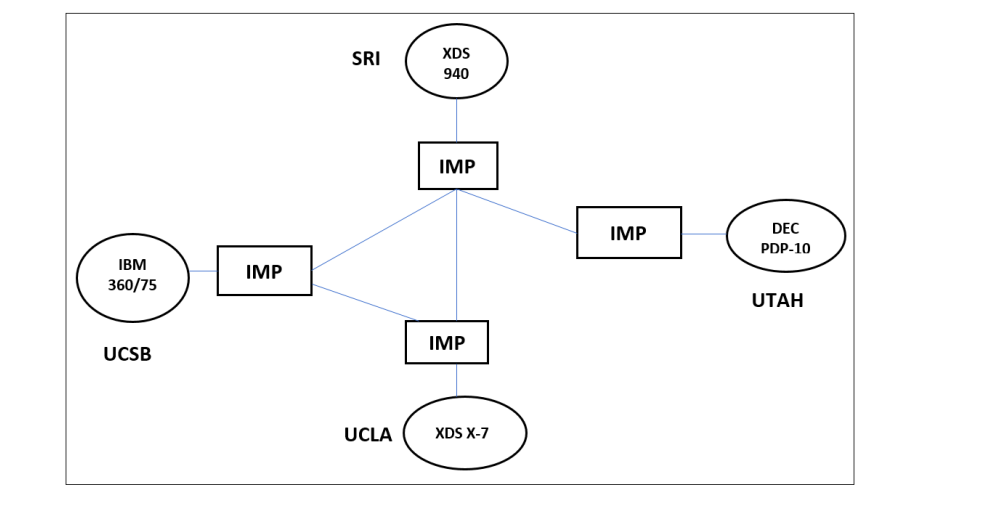

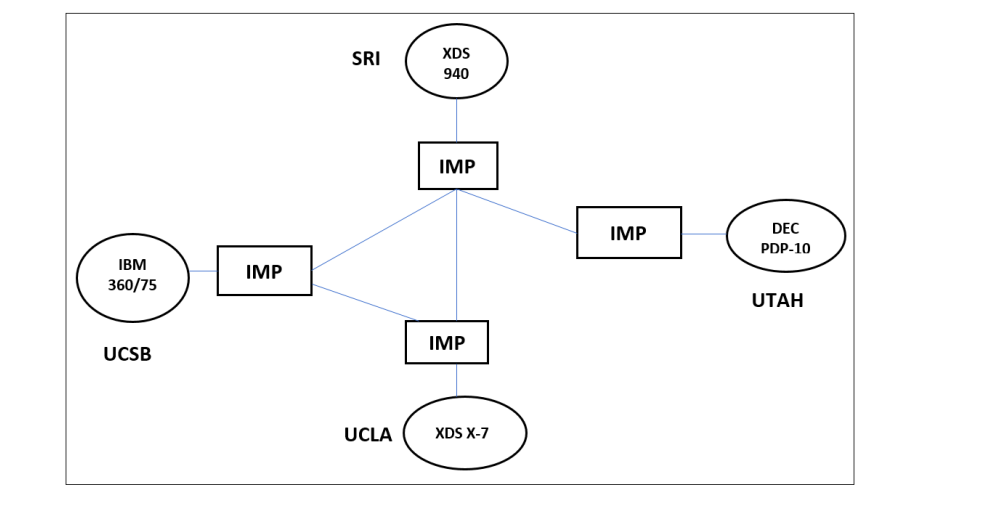

🔗 الربط بين الجامعات الأربع الكبرى

فأُجمِع الرأي على أن تُربط مراكز الحواسيب في أربع جامعاتٍ كبرى، هي:

-

🏫 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلِس (UCLA)

تحت قيادة ليونارد كلاينروك. -

🏢 معهد ستانفورد للأبحاث (SRI)

في “مينلو بارك” قريبًا من “سان فرانسيسكو”،

وكان يشرف عليه دوغلاس إنغلبارت. -

🏫 جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا (UCSB)

تحت يد غلِن كُلَر. -

🏫 جامعة يوتا

بإمرة ديفد إيفانز.

🧵 وقد اتُّخذ القرار أن تكون صلة هذه الجامعات بأسلاك هاتفية مُؤجَّرة،

📦 تُرسل عبرها الحزم،

🖥️ ويُقام في كل مركز من هذه المراكز حاسوبٌ صغير يُسمّى

معالج الرسائل البينية (IMP)،

ليُدير شؤون الاتصال، ويخفّف العبء عن الحواسيب الكبرى.

👨🔬 التعاون بين كلاينروك وتايلور

👥 وكان كلاينروك وروبرت تايلور زميلين في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)،

يشتركان في مكتبٍ واحد،

وقد كان كلاينروك قد وضع في أطروحته للدكتوراه

📘 أسسًا لنظرية صفوف الانتظار،

🧮 تصلح لتحليل الشبكات القائمة على الحزم.

📌 فدعاه روبرت تايلور ليُجري تحليلًا على الشبكة المزمعة،(التي عزم على إنشائها)،

ففعل، وخرج بنتائج تطمئن القلب.

🖥️ طرازات الحواسيب واختلافها

وكانت الحواسيب في تلك الجامعات متفاوتة الطراز،

متباينة في نظم تشغيلها:

-

💾 ففي UCLA:

جان الحاسوب من طراز SDS Sigma 7. -

💾 ففي SRI:

جهاز SDS 940،

واشتهر إنغلبارت بعمله الرائد في الحوسبة التفاعلية. -

💾 في UCSB:

آلة من طراز IBM 360/75، تعمل بنظام OS/MVT،

وكان كُلَر وفريد من المتخصصين في العرض الرسومي للمعادلات الرياضية. -

💾 أما جامعة يوتا:

فكان فيها جهاز DEC PDP-10، يعمل بنظام TENEX،

وفيها فريق متميز في رسوم الحاسوب بقيادة العالم الفذّ إيفان سذرلاند.

🧠 معالج الرسائل: المترجم الذكي

وقد كان من المحال أن تتخاطب هذه الحواسيب على اختلاف ألسنتها وأنظمتها

لولا ما وُضع بينها من معالِج الرسائل البينية.

🧠 فكان كالمترجم الفطن،

📨 يوصل الرسائل بين أهل اللغات المتباينة،

🧩 ويجمع الشتات،

🤝 ويؤلّف بين المختلفات.

⏭️ قبل المواصلة

🔎 وقبل أن نواصل، فلا بد من مزيد بيان عن تبادل الحزم،

ثم ننتقل إلى فقرة:

📡 الشابكة ذات العقد الأربع

🔄 تبديل الحُزَم (Packet Switching)

منذ بداية عهد الاتصالات حتى منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين، كانت شبكات الهاتف العمومية – المعروفة آنذاك بـ

📞 “الشبكات المحوّلة بالدارات Public Switched Telephone Networks” –

قوامها مكالمات الصوت لا غير، تُعقد بين المشتركين عبر خطوطٍ:

🔹 يُفرد لكل مكالمة خطًّا خاصًّا،

🔹 لا يُشارك فيه غير طرفي الحديث،

🔹 وذلك طيلة زمن المكالمة، أكان الطرفان ناطقين أم صامتين.

💡 فكان هذا النظام أشبه بمن يشقّ طريقًا من ذهب ليعبره شخصان، ثم يدع الطريق خاويًا كلما لاذ أحدهما بالصمت.

❗ لكنه، رغم إسرافه، كان ضروريًّا آنذاك،

لأنّ الحديث الصوتي لا يصبر على تأخيرٍ أو انقطاعٍ ولو يسير،

وإلا تكسّرت جُمَل الكلام، واضطرب السمع.

💻 دخول الحاسوب.. وتبدّل الحال

غير أن الحال انقلبت رأسًا على عقب حين:

🖥️ دخل الحاسوب ميدان التخاطب،

🔌 وصار يُخاطَب من بعيد عبر أسلاك الهاتف.

📶 في هذا السياق الجديد، لم يكن الكلام سيلًا منهمرًا،

بل ومضاتٌ متقطعة من البرق (الكهرباء)،

وفق ما يكتبه المستخدم على لوحة مفاتيحه.

⚠️ فيبقى الخط خامدًا جلّ الوقت، لا ينقل شيئًا.

وهكذا كان الاتصال في عالم الحواسيب:

⏱️ موقوتًا متقطعًا،

🚫 لا يستوجب أن تُفرَد له طريق كاملة لا تُشارك.

❓ فما العمل؟

أفيُبذَر الزمن وتُهدَر الموارد على خيط من النحاس ينتظر أن يتحرّك إصبع المستخدم؟

كلا. وهنا بزغت الفكرة العبقرية:

🌐 تبديل الحُزَم (Packet Switching)

🧠 الفكرة العبقرية

📂 وفي هذا الأسلوب المبتكر، إذا أراد حاسوب أن يبعث بملف إلى أخيه:

-

يُقسَّم الملف إلى حُزَم صغيرة (حوالي الألف بايت تقريبا ,1000 بايت لكل حزمة).

-

يُضاف إلى رأس كل حزمة:

-

عنوان المُرسِل.

-

عنوان المقصِد.

-

رقم ترتيبها بين إخوتها.

-

وأدواتٌ تَكشِف الخطأ وتُصوّبه إن وقع،.

-

-

تُطلَق الحُزَم في الشبكة كأنها رُسُل مبعثرة،

تسلك ما تجده من دروب الشبكة أسرع وأيسر.

📨 وماذا بعد؟

📬 فقد تصل الحُزم إلى موضعها المقصود على غير نظام (أي ترتيب وتنظيم)،

وقد تسبق بعضها أو تتأخر.

لكن 🖥️ الحاسوب المتلقِّي:

🔁 يجمعها جميعًا،

🔢 ويعيد نظمها كما كانت،

📦 حتى يكتمل الملف كما أُرسل أول مرة.

وهذه الطريقة تُشبه أن يبعث المرء كتابًا لا عبر ساعٍ واحد،

بل عبر جماعة من الحمام الزاجل،

كلّ منها يحمل صفحة،

فيطير عبر السماء كما يحلو له،

ثم يلقاها المرسل إليه،

📖 فيجمعها من أطرافها ويُعيد ترتيبها، فإذا الكتاب قد استقام.

✨ وكان من بركات هذا الأسلوب أنه

📈 أتاح لطرق الاتصال أن تُستَغلَّ بأكملها:

-

🟦 بينما تنطلق حزمة من مكان،

-

🟥 تنطلق أخرى من مكان ثانٍ،

-

وكأنّ الشبكة أصبحت نسجًا حيًّا،

-

ينبض فيه عشرات الرسائل معًا،

-

من غير أن تعيق إحداها الأخرى.

📘 الختام

وهكذا، بفضل تبديل الحُزَم، ما كنت اليوم لتقرأ مقالي هذا.

📚 هيا نستكمل القصة المثيرة…

🌐 الشابكة ذات العقد الأربع – أول شبكة في التاريخ: ARPANET

وما إن وطّد أهل المشروع عزمهم على وصل الحواسيب بـ معالِجات الرسائل البينية (IMPs)، والسير على نهج التبديل بالحُزَم، حتى بادروا في:

📅 التاسع والعشرين من الشهر السابع سنة 1968م

📢 إلى إعلان مناقصة عامة، يذكرون فيها على وجه الإيجاز شروط صنع هذه المعالِجات ومواصفاتها.

🔗 معنى مناقصة – ويكيبيديا

🏭 صانعو الآلات ينسحبون.. والبقاء للأصلح

لكن كبار صنّاع الآلات الرقمية، مثل:

-

💻 آي بي إم IBM

-

💾 سي دي سي CDC

❌ أعرضوا عن المشاركة، إذ لم يجدوا في صناعة تلك المعالِجات ما يستهويهم.

فبقي في الحلبة اثنان:

-

🛠️ رايثيون Raytheon

-

🧪 بي بي إن BBN

وكانت الغلبة للأخيرة لـ BBN، إذ:

✨ قدّمت عرضًا مُتقَنًا مُفصّلًا أبهر القائمين على المشروع.

📜 فآل إليها الظفر، ونالت عهدًا بـ مليون من الدولارات،

📆 في السابع من شهر أربعة عام 1969م،

🧩 أن تُنشئ أربع معالِجات وتركيبها في مراكزها المختارة.

🗓️ جدول التركيب

وكانت الخطّة أن يُنصَب معالِج واحد في كل شهر، كالتالي:

-

🏫 جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) – 📆 الشهر التاسع من العام نفسه.

-

🧪 معهد الأبحاث في ستانفورد (SRI) – 📆 الشهر العاشر

-

🧠 جامعة سانتا باربرا (UCSB) – 📆 الشهر الحادي عشر

-

🔬 جامعة يوتاه (Utah) – 📆 الشهر الثاني عشر

🛠️ واختارت “بي بي إن” BBN لصنع هذه المعالِجات:

-

حاسوبًا صغيرًا من طراز Honeywell DDP-516

-

اشتهر بمتانته وصلابته.

-

بُني في كل معالِج منفذ اتصال فيه وسائل الحجز والتهيئة. ما يُيسّر وصلها بأي حاسوب.

-

أما البرمجة، فقد صيغت بـ لغة التجميع الخاصة بتلك الآلة.

🚀 أول إطلاق.. وأول كلمة!

📦 في الثلاثين من شهر ثمانية سنة 1969م،

أُرسل المعالِج الأول إلى جامعة لوس أنجلوس، UCLA.

📦 ثم تلاها المعالج الثاني إلى معهد الأبحاث في ستانفورد SRI في الأول من الشهر العاشر – 📅 1 أكتوبر

📦 فالمعالج الثالث إلى جامعة سانتا باربرا UCSB – 📅 1 في الأول من الشهر الحادي عشر نوفمبر

📦 ثم كان الرابع والأخير إلى جامعة يوتاه في الشهر الثاني عشر من السنة ذاتها. Utah – 📅 ديسمبر

👨💻 أول تجربة اتصال: ولادة الشابكة

وما إن استُقرت أولى المعالِجات في رحاب جامعة لوس أنجلوس UCLA،

حتى نهض تلميذٌ من تلاميذ “كلاينروك”، يُدعى:

🔸 تشارلي كلاين

👨💻 فكتب برنامجًا ينشئ اتصالًا بحاسوب ستانفورد.

جَرّب أن يكتب الكلمة:

LOGIN(أي دخول)

✅ نجح في بعث الحرفين الأولين: L وO

❌ فلما همّ بإرسال الحرف الثالث G – انهار النظام!

📜 كانت الكلمة “LO” هي أول ما كُتب في تاريخ الشابكة.

🕊️ شهادة ناطقة على مولدها!

💬 وقيل عن أول حرفين:

“كأنها بشارة، إذ أن ‘LO’ هي أولى حرفين من كلمة ‘Love’، أي ‘حب’،

كأن الشابكة قد وُلدت بحبّ”.

📝 هكذا قال المتأخرون تلطيفًا للواقعة.

✅ الإصلاح والنجاح

🔧 أُصلح الخلل، وتمّ الاتصال الأول بحاسوب معهد ستانفورد بنجاح

📅 في التاسع والعشرين من الشهر العاشر.

📡 وبحلول الحادي والعشرين من الشهر الذي يليه:

-

أصبح أول خط يربط بين معالِجَي جامعة لوس أنجلوس وستانفورد UCLA وStanford يعمل كما شُرع له.

-

وسرعان ما تيسّر وصل باقي المعالِجات ما إن نُصبت وأُجريت لها اختبارات التشغيل.

وهكذا، فلما أطلّ اليوم الخامس من الشهر الثاني عشر عام ١٩٦٩م، إلا وقد شبّ الغلامُ المسمّى «أربانت ARPANET» عن الطوق، ودبّت الحياة في عروقه الأربع، فغدت هذه المراكز الأربعة — جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ومعهد ستانفورد، وجامعة سانتا باربرا، وجامعة يوتاه — تتبادل الحُزَم الرقميّة كما تتنفس المخلوقات الهواء، لا يَشُدّها حبلٌ إلا تلكم الأسلاك الهاتفية التي كانت من قبل لا تُستعمل إلا في حوارات السامعين! تبادلت الحزم بسرعة بلغت ستًّا وخمسين ألف نبضة في الثانية الواحدة، إيذانًا ببزوغ فجر عصر جديد، لا كالعهود التي خلَت!

إن هذه اللحظة، وإن لم تدرك عظمتها، كانت أول خفقة من خفقات قلب الشابكة، بل أول نفَسٍ زفرت به في الوجود، وما هو إلا زمان حتى نمت، وتفرّعت، وتناسلت منها شبكاتٌ أُخَر، حتى أظلّت الأرض كلَّها، ومدّت أذرعها من قُطبٍ إلى قُطب، حتى غدت كالروح السارية في جسد هذا العصر!

🧊 إرهاصاتُ الحرب الباردة وضروراتُ الربط

لكن مهلاً…

كيف جاز لمثل هذا المشروع أن يُولد، وأن يُسقى، وأن يشتدّ ساعده في مثل ذلك الزمان المتربّص المتوتّر؟

🔍 إننا لو عدنا البصر إلى تلك الأيام،

لوجدنا العالمَ مشطورًا نصفين:

-

🧭 قطبٌ إلى الغرب تميل روحه

-

🔨 وآخر إلى الشرق، يحكمه الحديد والنار

🔥 حربٌ باردة، نعم باردة،

ولكنها الجمر تحت رماد يتأجج…

وكما قال بسام شانع في زاملة العظيم حروب الأفواه:

سلم الهدن حرب يا حرب السغب والطوى

والمعركة باردة وأكثـــر خطـــــر وإشتعاال

🧠 أكثر من مجرد صراع عسكري

إنّها الحرب التي ما دُوِّي فيها المدافع،

ولكن كلّ شيء فيها كان حربًا:

-

🧠 حرب العقول

-

🚀 حرب الفضاء

-

🕵️ حرب المخابرات

-

💻 حرب السيطرة على العالم الرقمي

قبل أن يكتشفه أهل الأرض.

🇺🇸 حين أنفقت أمريكا على أربانت…

فلم تكن الولايات المتحدة حين أنفقت على هذا المشروع –

الذي كان يراه بعضهم ضربًا من الترف الجامعي –

تفعل ذلك من باب البذخ أو الشغف بالعلم فحسب،

بل كانت تنظر بعينٍ لا تنام إلى ما وراء الأفق…

👁️🗨️ حيث تقف الدولة السوفييتية نِدًّا لها،

تُعِدّ من فتيانها مهندسين، ومن معاملها قذائف،

ومن حواسيبها وسيلةً للحرب والسيطرة.

💼 أمريكا وسبيلُ الهيمنة بـ”اعلم”!

وهنا يسقط قناع أمريكة،

❌ لا في قعقعة سلاحها،

بل في كيدها ومكرها.

✔️ قد أدركت منذ البدء أن:

🧠 التفوّق لا يكون في عدد الطائرات،

ولا في كثرة الصواريخ،

بل في امتلاك أدوات الربط بين العقول،

وتيسير تواصلها،

وتسخير الحاسوب لا آلةً فردية،

بل أداةً تتكاثر فيها المعاني، ويتكافأ فيها البعيد والقريب.

📡 “أربانت” مشروع سيطرة بوجهٍ علمي

فأطلقت من بين يديها:

“أربانت” ARPANET،

لا بوصفه شبكة تقنية فقط،

بل مشروعًا خطيرًا:

🎯 يخدم البحث العلمي

📨 ويعزز سيطرة المراكز البحثية المتناثرة

🔄 ويضمن تبادل البرمجيات

🤝 وتنسيق الجهود،

🕰️ في زمنٍ لا يُؤمَن فيه لأحد،

ولا يُستغنى فيه عن خيطٍ واهٍ يربط هذه العقول بعضها ببعض.

🗺️ نحو سيادة المعلومات

ولم تكن شبكة “أربانت” إلا:

🚀 الخطوة الأولى نحو مشروعٍ أكبر،

🏛️ ومقصدٍ أسمى:

أن تُنشئ أمريكة عالمًا لا يُدار إلا من طرفها،

وأن تُدير فيه المعلومات، كما تُدير غيرها:

🛢️ التجارة، 💸 النفط، 🔫 والسلاح.

🌅 من رحم الحرب وُلدت الشابكة

وهكذا:

🌞 بزغت شمس الشابكة Internet

لا من رَحم السِلم، بل من رحم الحرب.

وشهدت مولدها:

⚔️ معاركُ النفوذ ⚖️ وموازين القوى

حتى غدت كما نراها اليوم:

-

🏠 حاضرةً في كل بيت

-

📱 متوغّلة في كل جهاز

-

🎧 سامعةً لكل همسة

-

👁️ شاهدةً على كل فعل

🧭 فانظر، رعاك الله، كم تغيّر وجه الدهر!

✨ كيف اختُصر البعيد،

✨ واقترب النائي،

✨ وتحوّلت الأسرار إلى همساتٍ عابرة على أطراف الأصابع!

ولكن…

⚖️ لئن كنا قد ربحنا السرعة،

فقد خسرنا شيئًا من حرارة القلوب،

ومن عُمق اللقاء،

ومن صدق الشوق…

ختامًا لا تنسونا من دعائكم

ختامًا لا تنسونا من دعائكم

ها قد وصلنا إلى نهاية المقال، وها أنا أخط بقلمي الخطوط الأخيرة لهذا المقال الشائق، وأرجو أنني قد وفّقت في الشرح.

وفي نهاية الأمر، لا يسعني سوى أن أشكرك على حسن قراءتك لهذا المقال، وأني لبشر أصيب وأخطئ، فإن وفقت في طرح الموضوع فمن اللّٰه عز وجل، وإن أخفقت فمن نفسي والشيطان.

أرجو منك تقييم كفاءة المعلومات من أجل تزويدي بالملاحظات والنقد البناء في خانة التعليقات أو عبر حساب الموقع.

لا تنسوا الدعاء لكل من ساهم في “عجن وخبز” هذه المقالة،

ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين

والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته.

إننا نعيش في عصر التشابك، في عصر قد تلاشت فيه المسافات وانمحَت فيه الحدود، فإن عطس مبعسس في المشرق، سمع شهيقه وزفيره من كان في أقاصي المغرب! وكأنما الناس في مجلس واحد يتسامرون!

لم تعد الصداقة رهينة المكان، ولا العلم حبيس السطور، تقاربت في عصرنا الديار، وتدانى فيه الحبيب من الحبيب، فلو كان الشعراء بيننا اليوم لما ذرفوا الدموع على فراق أحبائهم، ولا تفننوا في وصف لوعة البعد وألم النَّوى. فقد أضحى البعيد قريبًا، والنائي دانيًا، والمسافر حاضرًا كأنه ما برح المكان.

ولكن… كيف وُلد هذا العجب العجاب؟

من ذا الذي فَتق هذا الرتق وقال: “صِلوا الآلة بالآلة، وذروها تتناجى كما يتناجى الخِلّان”؟

من ذا الذي اجترأ على الصمت القديم، فشقّه كما تُشق الصخور الصماء في قلل الجبال؟

كان الإنسان في غابر الدهور وحيدًا، لا يسمع إلا صدى صوته، ولا يرى إلا ظله الذي يلازمه، حتى هبت في فكره رياح الجنون العظيم: أن يخاطب من لم تره عيناه، وأن يراسل من لم يلقه يومًا، وأن يجعل من الأرض جمْعاء قرية صغيرة، ومن الوقت المتطاول ومضة خاطفة!

وهكذا… لم تنشأ هذه الشبكات العجيبة للهْو ولا لعبث، بل وُلدت من بين فكّي الحرب الضروس، وفي قلب الرعب المقيم، وتحت سيوف القلق المتأجج.

وها نحن اليوم، واقفون على شفا ذلك السؤال الأول الذي فَتق رتق الصمت:

كيف صار ما كان ضربًا من الخيال حقيقة ماثلة أمام الأبصار؟

وكيف انتقلنا من المداد والقرطاس، إلى البرق الخاطف والنبأ العاجل؟

حتى أجيبك سأعرج بك إلى عهدٍ كان فيه الناس بين رجع الهاتف الأرضي، زمنٌ لا بعيد كل البُعد، ولا هو من القُرب بمكان.

قبل التشابك…

قبل عصرنا المتشابك، قبل أن تنسج الشابكة خيوطها، كانت الأيام تسير على مهل، لا يطاردها عدوّ الوقت، ولا تُفجّرها رسائل مباغتة، ولا تنهمر فيها الأخبار كالسيل العَرِم من كل فجٍّ عميق، وكان من أراد علمًا، شدّ الرحال إلى دور العلم، أو خبط الأرض شرقًا وغربًا يطلب كتابًا أو يسأل حكيمًا. لم يكن يفتح صندوقًا من حديد ويخرج منه عالَمًا بأسره، بل كان يقرأ بصبرٍ، ويكتب بقلم، ويحفظ في الصدر لا في ذاكرة الأجهزة.

وكانت المجالس عامرة بالوجوه، لا بالأرواح الغائبة خلف شاشاتٍ باردة، كانت الحياة أبطأ، نعم، ولكنّها أصفى. ما كان القلب يضطرب لكل نغمة، ولا العقل يتشتّت في كل لحظة. كانت الأرواح أكثر أنسًا، والعلاقات أمتن بنيانًا، والمعارف تُنال بالعناء، فيكون لها قدرٌ في القلب، لا كما الآن تُغترف اغترافًا، ثم تُنسى كما تُنسى الأحلام عند الفجر.

فتلك كانت أيام السكينة، وأزمنة القرب، قبل أن تُفرّقنا الشاشات، وتُنسيَنا الصورُ الكلامَ، وتُبدّل العِشرةَ بالرموز، والصوتَ الحيَّ بالنقرات.

بدأ التشابك: أيام البريد والهاتف

ولَّت أيام الصفاء، وقد كان ما كان، صار الناس في زمنٍ الكلمة فيه تُقاس بالذهب، وكان الصوت إذا عبر المسافات يُعدّ معجزة من معجزات العصر. كان الناس يتواصلون بالبريد، وما أدراك ما البريد! رسائل تُكتب باليد، تُسطَّر بمداد الصبر، وتُعطَّر بأنفاس المرسل، ثم تُطوى وتُختم، وتُحمَل في حقائب السُّعاة، حتى تصل إلى صاحبها بعد لأيٍ ومشقّة. وكان الردّ عليها يحتاج أيامًا، وربما شهورًا، فكان للصبر مكان، وللانتظار لذّة لا يعرفها أهل العجلة اليوم.

ثم كان الهاتف، ذاك الجهاز العجيب في زمانه، لا يعرف الصور، ولا يحتضن البرامج، بل قرصٌ يُدار بالأصابع، وصوتٌ خافت يأتيك من بعيد كأنه يخرج من غارٍ سحيق، كان الناس يومئذٍ على شيء من السكينة والطمأنينة، لا ينقر أحدهم زرًّا إلا حين يشاء، ولا يأتيه نبأٌ إلا بعد حين، وكان في كل بيت هاتفٌ ثابت في مكانه، كأنما هو عمود من أعمدة الدار، لا يُحمل ولا يُخبّأ، له جرس جَهُوريٌّ إذا رنّ ارتجف له الصدر، واهتزت له القلوب، وكان للرنين هيبة، وللردِّ أدب، وللكلام مقدار، لا يطيل المرء مكالمته إلا إن كانت ذات شأن، وكان الواحد يُراعي الساعة، فلا يتصل في وقت قيلولة ولا في هجعة الليل، وكان الاتصال ضربًا من القَصْد، لا عبث فيه ولا فضول.

ومن أراد أن يُحدّث قريبًا له في بلدٍ آخر، احتاج إلى أن يقصد “مكتب الهاتف الدولي”، حيث يصطفّ الناس صفوفًا، ويُحدَّد لهم وقتٌ معلوم، ويُحاسَبون بالدقائق، فكأنما يبيعون أعمارهم بنقودهم. وكان الاتصال البعيد أمنيةً تُنال عند الشدائد، لا عادةً تُمارس كل ساعة.

وأما من لم يكن له هاتف، فكان يلجأ إلى البرق Telegraph، والرسالة منه اسمها البرقية، وهو ذلك الطائر الحديدي الذي يحمل الأخبار بلسان الرموز: نقطة وخط، يسير بها في السلك كما يسري النبض في العصب، حتى تصل إلى من أراد، مقتضبة جافة، كأنها مرسال الحرب.

ولم يكن للصور في تلك الأيام طريقٌ في الخطاب، ولا للمرئيات Videos موضع في الحديث، بل كانت الكلمة سيدَة الموقف، والمشافهة غاية الرجاء، ومن رأى وجه حبيبه أو سمع صوته بعد غياب، كأنما أُهديت إليه كنوز الأرض. هكذا كان العالم، ثم انمحى كل ذلك، وأدته الحرب…

أصل الحكاية: حرب لا نار فيها

كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ خرجت أمم الأرض مثخنة بالجراح، والأرض مشبّعة بالدماء، وما كادت تنقضي تلك الحرب، حتى انقسم العالم شطرين: أمريكة والاتحاد السوفييتي [روسيا]، وأُشعلت حرب لم تكن حربًا كسائر الحروب، يُسمع فيها صليل السيوف، ويُرى فيها اللهب والسعير، بل كانت حربًا من طرازٍ آخر: كانت حرب ظلٍّ ودهاء، ومنازلة عقول، ومبارزة في الخفاء لا في العَيان.

ابتدأت نارها بعد أن انقضت الحرب العظمى الثانية، إذ خرجت أمريكا منتفخة الجناحين، تسوس الأرض بسوط المال والعلم، وخرج الاتحاد السوفييتي يقبض على نصف أوروبا بيد الحديد والنار، فصار العالم نصفين: نصفٌ غربيٌّ يتغنّى بالحريات والذهب، ونصفٌ شرقيٌّ يبشِّر بالعدالة على الطريقة الماركسية، ويُبطن القهر وراء شعارات الشَّعب.

كأنما الأرض ما عادت تتسع لكِلا القوتين، فكلتاهما كانت تطمح إلى السيادة المطلقة، وكلتاهما تتوجس من الأخرى، تخشى غدرها، وتُعدّ العدّة لما قد يكون منها، فدخلتا في سباق لا في ميادين القتال، بل في فضاءات العلم!

ومادتِ الأرض بالأمريكان

في اليوم الرابع من شهر العاشر سنة ١٩٥٧م، كان للدهر صفحةٌ خالدةٌ لا تُمحى، إذ أقدم السوفييت على فعلٍ لم تُسبق إليه الأمم، فأطلقوا في جوّ السماء جرمًا صناعيًّا سمّوه “سبوتنك Sputnik”، فكان أوّل قمرٍ من صُنع الإنسان يعلو في الفضاء، يسبح في الأفلاك، ويشقّ عنان السماوات.

فوقع هذا الحدث في نفوس القوم في أمريكة وقع الصاعقة، إذ كانوا يحسبون أنفسهم سادة الدنيا وذوي اليد الطولى في مضمار العلم، فإذا بخصمهم في الميدان قد سبقهم، وبلغ عنان المجد قبلهم. وكان في إطلاق ذلك القمر دليل بيّن على امتلاكهم لصواريخ جبّارة، لها من القوة ما يُمكّنها من حمل رؤوسٍ ناريةٍ مدمّرةٍ، قد تخسف بها أرض الأمريكان، فأولقي في قلوبهم الرعب!

فما كان من القوم في أمريكة إلا أن استنفروا العزائم، وبذلوا الأموال، وجدّوا في طلب العلم والبحث، لا رجاءً في مجاراة الخصم فحسب، بل درءًا لخطرٍ محدق، ودفعًا لشرٍّ كامن، وأملاً في حماية حياضهم من نيرانٍ قد تهطل عليهم من السماء.

سارعت أمريكة إلى أن تُنشئ مؤسّسات تُشرف على نهضتها التقنية والعسكرية، وكان من ذلك أن أُسِّست وكالة “أربا” (ARPA)، ذراع أمريكا الخفيّة للبحوث المتقدمة في ميادين الحرب والمعرفة، التابعة لوزارة الحرب (التي سُمّيت زيفًا وزارة الدفاع DARPA). وكان منهجهم أن يُنيبوا عنهم الجامعات، ومؤسسات البحث، لتمضي في دروب العلم، وتستكشف الطرائق التي تُغني القتال، وتُسرّع النصر، وتبقي المُلك.

وهنا، في خضمّ هذا الخطر المحدق من سلب مُلك الأمريكان، وُلدت الفكرة التي أفضت إلى الشابكة!

استقر اسمها اليوم على (وكالة داربا)، فقد أضيفت كلمة “Defense” (الدفاع) فأصبحت:

DARPA — Defense Advanced Research Projects Agencyوتعني: وكالة مشاريع البحوث المتقدّمة الدفاعيّة.

وكالة ARPA

دُعي جوزيف ليكلايدر إلى الوكالة في عام اثنين وستين (أي ١٩٦٢م) ليرأس مكتب تقنيات معالجة المعلومات (IPTO) فيها، وهو رجل غريب الشأن، جمع بين علم النفس والحاسوب، وكان يعمل في شركة تُدعى “بولت بارانك ونيوْمان” في مدينة كامبريدج، ماساتشوستس.

وكان ليكلايدر يملك فكرة لا يملكها غيره في زمنه: إذ آمن بأنّ الحاسوب ينبغي أن يكون خليل الإنسان، لا خادمه الأخرس، وأنّ من تمام الفائدة أن يقع بين الإثنين تفاعلٌ حيٌّ، يفضي إلى اكتشافاتٍ ما كانت لتُولد لولا هذا التبادل.

قال في مقاله الخالد الذي خطّه في مارس من عام ستين، وعنونَه بـ:

“التآلف بين الإنسان والحاسوب”

إن الإنسان يستطيع أن يخطّ الفرضيات، ويرسم النماذج، بينما الحاسوب يُجيد الحفظ، ويُحسن الحساب.

والثمار التي يُنتجها الحاسوب لا تُقبل بلا نقد، بل يُراجعها العقل البشري، ثم يُعدّل النموذج، ويُعاد الحساب.

وهكذا، بالتفاعل المستمر بين الطرفين، يُنجز العلم، وتُختصر السنون، وتُكتشف المجهولات.

لعلك تستغرب وتقول: ألم تكن الحواسيب تتفاعل مع الإنسان كما اليوم؟

نعم أيها المعبسس، كانت الحواسيب كالصنم لا يُخاطب، آلات ضخمةٌ لا تقبل من الإنسان تفاعلًا، ولا تتيح له إلا أن يرسل أوامره ثم ينتظر الجواب في زمن قد يطول. وأقص لك قصتها في الفقرة التالية:

الحواسيب في منتصف القرن العشرين

ما كانت الحواسيب كما نراها اليوم، صغارًا تُحمل في الكفّ، أو ألواحًا تضيء عند اللمس، بل كانت جبالًا من الحديد، تعلو كالصوامع، تُسخّر لها الغرف، وتُخصَّص لها مكيّفات لا تبرد بها الأبدان بل تبرد بها القلوب الحارّة من شدّة الحرارة التي تلفظها أجهزتها. كل حاسوب منها كان يُسمَّى حاسوبًا مركزيًّا MainFrame، وهذه الحواسيب لا يطولها إلا العلماء وأهل المخابر، وقد اختصّت بها الجامعات الكبرى ومراكز البحوث، وكان ثمنها باهظًا وعُدّتها معقّدة.

وكان الغالب عليها أن تعمل بنظام المعالجة بالدفعات Batch Processing، وهو نظام لا يسمح بالتفاعل الآني مع الحاسوب، بل يُدخِل المستخدم أوامره في بطاقات مثقوبة أو أشرطة ممغنطة، فتُعالج الأوامر في أوقات لاحقة دون أن يكون بين الإنسان والحاسوب مسّ أو حوار حيٌّ. وهكذا، كانت تجربة الحوسبة في تلك الأيام تجربة جافّة، لا حياة فيها ولا تجاوب آني.

ثم ومن المقالة التي قالها ليكلايدر عن التآلف بين الإنسان والحاسوب = وُلدت أولى الحواسيب التي تمكن مستخدميها من يتشاركوا الزمن مشاركة، لا يُفرَض فيها على أحد الانتظار الطويل، وسُمّيت حواسيب تشطير الزمن Time-Sharing، وأحب ترجمتها إلى حواسيب التناوب، وقد كانت فتحًا مبينًا في ذلك الزمان، ظهرت أولى نماذجها في معهد ماساتشوستس.

لم أسميتها الحواسيب التناوب؟

أعلم أن تلك الحواسيب كانت تُربط بها أطراف شتى من الحواسيب الصغيرة، أو ما تسمى الطرفيات Terminals، وهي لا عقل لها، بل أدوات طيّعة تُوصِل المرء بذلك العقل الجبّار القابع في غرفةٍ مغلقة. ولم يكن لكل امرئ حاسوبه، بل كان القوم يشتركون فيه كما يشترك الناس في ماء النهر.

لِمَ أسميتها حواسيب التناوب!

أرأيتَ لو أنّ قومًا أرادوا جميعًا مخاطبة رجلٍ واحد في وقتٍ واحد؟ أكان يُحسن الإصغاء إليهم؟ لا، لكن لو قسم لهم الوقت تقسيمًا، يُصغي إلى كلٍّ منهم لحظات متتابعة، هذا لحظة وذاك لحظة، لبدا كأنّه يستمع إليهم جميعًا دفعةً واحدة، وهذا ما فعله الحاسوب، يتناوب!

فقد أُتيح لأكثر من مستخدم أن يتّصلوا بالحاسوب المركزي نفسه، كلٌّ من طرفه (الطرفية Terminal)، فيوهمهم ذلك بأن لهم حاسوبًا مستقلًّا، والحقيقة أنّهم يتداولون زمناً واحداً مشتركًا، يتقاسمونه أجزاءً صغيرةً لا تُرى بالعين، كأنّ كلٌّ منهم يُغنّي لحنه في سكون، والحاسوب يعزف للجميع في آن، يتناوب في خدمتهم!

وكانت هذه التقنية فتحًا من الفتوح، أن أغنت الناس عن الانتظار الطويل، ومكّنتهم من خدمة العلم والحساب في وقتٍ واحد، فكان الأستاذ والطالب، والمهندس والعامل، يستظلون بظلّ الحاسوب، وكلٌّ ينهل من معينه وهو لا يدري أنّ غيره يفعل مثله.

الورقة المجنونة: شبكة المجرة

وفي سنة ثلاث وستين، كتب ليكلايدر ورقة بحثية عنونها “شبكة الحاسوب بين المجرات Intergalactic Computer Network”، وكان فيها من الخيال ما يثير العجب، فقد اقترح أن تُربط الحواسيب جميعًا، من أقصى الأرض إلى أقصاها، ليتمكن العلماء من تبادل المعارف، وتشارك الموارد، وكأن الأرض الأمريكية كلها قد صارت مختبرًا واحدًا، ولهذا فوائده لأمريكة، فماذا لو دُكَّت أرضهم بصواريخ نووية من السوفييت، فانقطعت الاتصالات؟ كيف تضمن أن يظلّ قادة الجيش على تواصل، وإن انهدّت المدن؟

بمعنى أنها: شبكة لا مركزية، شبكةٌ إذا انقطعت منها عقدة، سلكت الرسالة طريقًا آخر، كما يسلك الماء من بين الشعاب إذا سُدَّت عليه سُبُل.

ثم غادر ليكلايدر منصبه سنة أربع وستين، فتولّى الأمر بعده إيفان سذرلاند، ثم روبرت تايلور في عام ست وستين.

وكان تايلور قد قرأ ما كتبه سلفه عن الشبكة “المجرّية”، فاستثارته الفكرة، وسعى إلى تحويل الحُلم إلى حقيقة!

قال في نفسه:

“ما لي أتردد بين الحواسيب التي موّلتها وكالتنا؟ ألا يجدر بنا أن نربطها كلها، فأبلغها من مقامي في مكتبي، ويبلغ بعضها بعضًا، فيتشاطَر العلماء البرامج، ويتشاركون الموارد؟”

فذهب إلى رئيس وكالة ARPA، وطلب منه تمويلًا لمشروعه، فاستُجيب له في الحال، وأُعطي ألف ألف دولار (أي مليون)، وكان سمى مشروعه ARPANET، فأما أول أربعة حروف فاسم الوكالة، أم الثلاثة الأخيرة فاختصار كلمة شبكة Network.

ثم استدعى في يناير من عام سبع وستين لورانس روبرتس، من معمل “لينكن” في معهد ماساتشوستس، ليُشرف على تنفيذ هذا الربط بين الحواسيب، مستعملًا الخطوط الهاتفية المؤجرة. وكانت الفكرة موضع شكّ عند مديري مراكز الحواسيب، إذ خافوا أن يُرهق الحاسوب، ويُبطئ أداؤه، إن حُمّل عبء الاتصالات.

فقال أحد المهندسين، يُدعى ويسلي كلارك:

“فلنجعل في كل موضع حاسوبًا صغيرًا، يُسمى “معالج الرسائل البينية IMP”، يتولّى أمر الاتصال، ويُريح الحاسوب الأكبر من هذا العناء.”

فأعجب المديرون بهذا الرأي، وأخذوا به.

وفي اجتماعٍ شَهيرٍ للمختصين، في بلدة “غاتلينبرغ” من ولاية تِنَسي، في أكتوبر سبع وستين، عرض روبرتس بحثًا علميًّا، شرح فيه فضل هذه الشبكة، ومهام “معالجات الرسائل”، التي تتولى تنظيم الرسائل، وتتحقق من صحتها، وإعادة إرسالها إن لزم، واختيار الطريق الأفضل لها.

الشرارة من بريطانية

وكان في ذلك الاجتماع الشهير رجل من بلاد الإنجليز، بريطانية، يُقال له “روجر سكنتلبري”، من معهد “تيـدِنـغتون”، وقد عرض ورقةً علميةً فيها ابتكارٌ جديد: وهو “تقطيع الرسائل إلى حزمٍ صغيرة Packet Switching”، تُرسل في كفاءةٍ عجيبة، بخلاف الإرسال التقليدي الثقيل. فطار عقل روبرت تايلور من إعجابه، وأيقن أن هذه هي الوسيلة التي ينبغي الأخذ بها في مشروعه!

وهذه الورقة أحدثت ثورة أيضًا، فقبلها كان الناس إذا أرادوا الاتصال عبر الهاتف، لم يكن لهم من بدٍّ إلا أن يَبُثّوه دفعةً واحدة (الرسائل تُرسل جملةً واحدة، كتلةً صمّاء، لا تُجزّأ)، فيمضي الصوتُ في سلكٍ مخصوص، من فم المتكلّم إلى أذن السامع، لا يشاركه في الخط أحد، ولا يُقطع عليه الطريق مخلوق، حتى يفرغ من حاجته، فالخط مشغول حتى ينتهي المتكلم، فكان الاتصال باهظًا، والموارد مهدورة، والأسلاك مزدحمة، والناس وقوف على الأبواب ينتظرون فراغ الطريق.

أما روجر سكنتلبري فقال: وما بالنا لا نُجزِّئ الكلام إلى قِطَع، كأنها رسائل في لفائف، ثم نرسلها في سبل متفرقة، فإذا انتهت [إلى وجهتها] اجتمعت كما كانت؟! وبهذا نُشرك أناسًا كثيرين في السلك الواحد، يمضي كلٌّ بحزمته الصغيرة، دون أن يَحجُب أحدهم الآخر، أو يُغلِق عليه الطريق. فكل حزمةٍ تعرف وجهتها، وكل عقدة في الطريق تعرف كيف تهديها.

بعدما أعجب روبرت تايلور بالفكرة هذه لم يكد يعود إلى رحله حتى علم أن رجلاً آخر، يُدعى بول باران من «مؤسسة راند»، كان قد بَسَط القول في هذه الفكرة من قبل، فكرة التبديل بالحزم، ودوّنها في تقارير شتى. فقرأها روبرت تايلور، ثم التقى بصاحبها، وتباحثا في كيفية الإفادة من هذا النهج في إقامة الشبكة المأمولة.

فأُجمِع الرأي على أن تُربط مراكز الحواسيب في أربع جامعاتٍ كبرى، هي:

- جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلِس (UCLA) تحت قيادة “ليونارد كلاينروك”،

- ومعهد ستانفورد للأبحاث (SRI) في “مينلو بارك” قريبًا من “سان فرانسيسكو”، وكان يشرف عليه “دوغلاس إنغلبارت”،

- وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا (UCSB) تحت يد “غلِن كُلَر”،

- وجامعة يوتا بإمرة “ديفد إيفانز”.

وقد اتُّخذ القرار أن تكون صلة هذه الجامعات بأسلاك هاتفية مُؤجَّرة، تُرسل عبرها الحزم، ويُقام في كل مركز من هذه المراكز حاسوبٌ صغير يُسمّى معالج الرسائل البينية IMP، ليُدير شؤون الاتصال، ويخفّف العبء عن الحواسيب الكبرى.

وكان كلاينروك” وروبرت تايلور زميلين في «معهد ماساتشوستس للتقنية»، يشتركان في مكتبٍ واحد، وكان “كلاينروك” قد وضع في أطروحته للعالمية (الدكتوراه) أسسًا لنظرية صفوف الانتظار، تصلح لتحليل الشبكات القائمة على الحزم. فدعاه روبرت تايلور ليُجري تحليلًا على الشبكة المزمعة (التي عزم على إنشائها)، ففعل، وخرج بنتائج تطمئن القلب.

وكانت الحواسيب في تلك الجامعات متفاوتة الطراز، متباينة في نظم تشغيلها:

- ففي UCLA كان الحاسوب من طراز SDS Sigma 7،

- وفي SRI جهاز SDS 940، وقد اشتهر “إنغلبارت” بعمله الرائد في الحوسبة التفاعلية،

- وفي UCSB آلة من طراز IBM 360/75، تعمل بنظام OS/MVT، وكان “كُلَر” و”فريد” فيها من المتخصصين في العرض الرسومي للمعادلات الرياضية،

- أما جامعة يوتا فكان فيها جهاز DEC PDP-10، يعمل بنظام TENEX، وفيها فريق متميز في رسوم الحاسوب بقيادة العالم الفذّ إيفان سذرلاند.

وقد كان من المحال أن تتخاطب هذه الحواسيب على اختلاف ألسنتها وأنظمتها لولا ما وُضع بينها من معالِج الرسائل البينية، فكان كالمترجم الفطن، يوصل الرسائل بين أهل اللغات المتباينة، ويجمع الشتات، ويؤلّف بين المختلفات.

وقبل مواصلة فلا بد من مزيد بيان عن تبادل الحزم ثم الانتقال إلى فقرة (الشابكة ذات العقد الأربع):

تبديل الحزم

منذ بداية عهد الاتصالات حتى منتصف عقد الستينيات من القرن العشرين، كانت شبكات الهاتف العمومية –المعروفة آنذاك بـ”الشبكات المحوّلة بالدارات Public Switched Telephone Networks” – قوامها مكالمات الصوت لا غير، تُعقد بين المشتركين عبر خطوطٍ يُفرد لكل مكالمة خطًّا خاصًّا، لا يُشارك فيه غير طرفي الحديث، وذلك طيلة زمن المكالمة، أكان الطرفان ناطقين أم صامتين. فكان هذا النظام أشبه بمن يشقّ طريقًا من ذهب ليعبره شخصان، ثم يدع الطريق خاويًا كلما لاذ أحدهما بالصمت. لكنه، رغم إسرافه، كان ضروريًّا آنذاك، لأنّ الحديث الصوتي لا يصبر على تأخيرٍ أو انقطاعٍ ولو يسير، وإلا تكسّرت جُمَل الكلام، واضطرب السمع.

غير أن الحال انقلبت رأسًا على عقب حين دخل الحاسوب ميدان التخاطب، وصار يُخاطَب من بعيد عبر أسلاك الهاتف. ففي هذا السياق الجديد، لم يكن الكلام سيلًا منهمرًا، بل ومضاتٌ متقطعة من البرق (الكهرباء)، وفق ما يكتبه المستخدم على لوحة مفاتيحه، فيبقى الخط خامدًا جلّ الوقت لا ينقل شيئًا. وهكذا كان الاتصال، في عالم الحواسيب، موقوتًا متقطعًا، لا يستوجب أن تُفرَد له طريق كاملة لا تُشارك.

فما العمل؟ أفيُبذَر الزمن وتُهدَر الموارد على خيط من النحاس ينتظر أن يتحرّك أصبُع المستخدم؟

كلا. وهنا نفع الفكرة العبقرية: تبديل الحُزَم Packet Switching.

وفي هذا الأسلوب المبتكر، إذا أراد حاسوب أن يبعث بملف إلى أخيه، قُسِّم الملف إلى حُزَم صغيرة، كلّ واحدة منها في حجم الألف بايت تقريبا، وجُعل في رأس كل حزمة عنوانُ مرسلها ومقصدها، ورقمُ ترتيبها بين إخوتها، وأدواتٌ تَكشِف الخطأ وتُصوّبه إن وقع، ثم أُطلقت الحُزم في الشبكة كأنها رُسُلٌ مبعثرة، تسلك كل واحدة منها ما تجده من دروب الشبكة أسرع وأيسر.

فقد تصل الحُزم إلى موضعها المقصود على غير نظام (أي ترتيب وتنظيم)، وتسبق أختها أو تتأخر، لكنّ الحاسوب المتلقِّي يجمعها جميعًا، ويعيد نظمها كما كانت، حتى يكتمل الملف كما أُرسل أول مرة.

وهذه الطريقة تُشبه أن يبعث المرء كتابًا لا عبر ساعٍ واحد، بل عبر جماعة من الحمام الزاجل، كلّ منها يحمل صفحة، فيطير عبر السماء كما يحلو له، ثم يلقاها المرسل إليه، فيجمعها من أطرافها ويُعيد ترتيبها، فإذا الكتاب قد استقام.

وكان من بركات هذا الأسلوب أنه أتاح لطرق الاتصال أن تُستَغلَّ بأكملها، فبينما تنطلق حزمة من مكان، تنطلق أخرى من مكان ثانٍ، وكأنّ الشبكة أصبحت نسجًا حيًّا، تنبض فيه عشرات الرسائل معًا، من غير أن تعيق إحداها الأخرى.

وهكذا، بفضل “تبديل الحُزَم” ما كنت اليوم لتقرأ مقالي هذا. هيا نستكمل القصة المثيرة…

الشابكة ذات العقد الأربع

وما إن وطّد أهل مشروع عزمهم على وصل الحواسيب بمعالِجات الرسائل البينية IMPs، والسير على نهج التبديل بالحُزَم، حتى بادروا في التاسع والعشرين من الشهر السابع سنة ١٩٦٨م، إلى إعلان مناقصة عامة، يذكرون فيها على وجه الإيجاز شروط صنع هذه المعالِجات ومواصفاتها.

انظر هنا معنى مناقصة: https://ar.wikipedia.org/wiki/مناقصة

لكن كبار صنّاع الآلات الرقمية، كـ”آي بي إم IBM” و”سي دي سي CDC”، أعرضوا عن المشاركة، إذ لم يجدوا في صناعة تلك المعالِجات ما يستهويهم. فبقي في الحلبة اثنان: “رايثيون Raytheon” و”بي بي إن BBN”، وكانت الغلبة للأخيرة، إذ قدّمت عرضًا مُتقَنًا مُفصّلًا أبهر القائمين على المشروع. فآل إليها الظفر، ونالت عهدًا بمليونٍ من الدولارات، في السابع من شهر أربعة من عام١٩٦٩م، أن تنشئ أربع معالِجات وتركيبها في مراكزها المختارة.

وكانت الخطّة أن يُنصب في كل شهر معالِج في مركز، بدءًا بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) في الشهر التاسع من العام نفسه. واختارت “بي بي إن” لصنع هذه المعالِجات حاسوبًا صغيرًا من طراز ” DDP-516 Honeywell”، عُرف بمتانته وصلابته. وبُني في كل معالِج منفذ اتصال فيه من وسائل الحجز والتهيئة ما يُيسّر وصلها بأي حاسوب. أما برمجتها التي تدير شؤونها، فقد صيغت بلغة التجميع التي تخصّ تلك الآلة.

وفي الثلاثين من شهر ثمانية سنة ١٩٦٩م، أُرسل المعالِج الأول إلى جامعة لوس أنجلوس، ثم تلاها المعالج الثاني إلى معهد الأبحاث في ستانفورد (SRI) في الأول من الشهر العاشر، فالمعالج الثالث إلى جامعة سانتا باربرا في الأول من الشهر الحادي عشر، ثم كان الرابع والأخير إلى جامعة يوتاه في الشهر الثاني عشر من السنة ذاتها.

وما إن استُقرت أولى المعالِجات في رحاب جامعة لوس أنجلوس، حتى نهض تلميذٌ من تلاميذ كَلاينروك، يُدعى “تشارلي كلاين”، فكتب برنامجًا ينشئ اتصالًا بحاسوب ستانفورد. وجرّب أن يكتب كلمة LOGIN، أي دخول، فنجح في بعث الحرفين الأولين: “L” و”O”، فلما همّ أن يُتبعها بالحرف الثالث “G”، إذا بالنظام ينهار! كانت الكلمة “LO” هي أول ما كُتب في تاريخ الشابكة، شهادة ناطقة على مولدها!

وقيل عن أول حرفين: (كأنها بشارة، إذ أن “LO” هي أولى حرفين من كلمة “Love”، أي “حب”، كأن الشابكة قد ولدت بحبّ)، هكذا قال المتأخرون تلطيفًا للواقعة.

ثم أُصلح الخلل، وتمّ الاتصال الأول بحاسوب معهد ستانفورد بنجاح، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر العاشر، وبحلول الحادي والعشرين من الشهر الذي يليه، كان أول خط يربط بين معالِجَي جامعة لوس أنجلوس وستانفورد قد أضحى يعمل كما شُرع له. وسرعان ما تيسّر وصل باقي المعالِجات ما إن نُصبت وأُجريت لها اختبارات التشغيل.

أول شبكة في التاريخ ARPANET

وهكذا، فلما أطلّ اليوم الخامس من الشهر الثاني عشر عام ١٩٦٩م، إلا وقد شبّ الغلامُ المسمّى «أربانت ARPANET» عن الطوق، ودبّت الحياة في عروقه الأربع، فغدت هذه المراكز الأربعة — جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ومعهد ستانفورد، وجامعة سانتا باربرا، وجامعة يوتاه — تتبادل الحُزَم الرقميّة كما تتنفس المخلوقات الهواء، لا يَشُدّها حبلٌ إلا تلكم الأسلاك الهاتفية التي كانت من قبل لا تُستعمل إلا في حوارات السامعين! تبادلت الحزم بسرعة بلغت ستًّا وخمسين ألف نبضة في الثانية الواحدة، إيذانًا ببزوغ فجر عصر جديد، لا كالعهود التي خلَت!

إن هذه اللحظة، وإن لم تدرك عظمتها، كانت أول خفقة من خفقات قلب الشابكة، بل أول نفَسٍ زفرت به في الوجود، وما هو إلا زمان حتى نمت، وتفرّعت، وتناسلت منها شبكاتٌ أُخَر، حتى أظلّت الأرض كلَّها، ومدّت أذرعها من قُطبٍ إلى قُطب، حتى غدت كالروح السارية في جسد هذا العصر!

إرهاصاتُ الحرب الباردة وضروراتُ الربط

لكن مهلاً… كيف جاز لمثل هذا المشروع أن يُولد، وأن يُسقى، وأن يشتدّ ساعده في مثل ذلك الزمان المتربّص المتوتّر؟ إننا لو عدنا البصر إلى تلك الأيام، لوجدنا العالمَ مشطورًا نصفين: قطبٌ إلى الغرب تميل روحه، وآخر إلى الشرق، يحكمه الحديد والنار. حربٌ باردة، نعم باردة، ولكنها الجمر تحت رماد يتأجج.

إنّها الحرب التي ما دُوِّي فيها المدافع، ولكن كلّ شيء فيها كان حربًا: حرب العقول، حرب الفضاء، حرب المخابرات، وحرب السيطرة على العالم الرقمي قبل أن يكتشفه أهل الأرض.

فلم تكن الولايات المتحدة حين أنفقت على هذا المشروع -الذي كان يراه بعضهم ضربًا من الترف الجامعي- من باب البذخ أو الشغف بالعلم فحسب، بل كانت تنظر بعينٍ لا تنام إلى ما وراء الأفق، حيث تقف الدولة السوفييتية نِدًّا لها، تُعِدّ من فتيانها مهندسين، ومن معاملها قذائف، ومن حواسيبها وسيلةً للحرب والسيطرة.

أمريكا وسبيلُ الهيمنة باعلم!

وهنا يسقط قناع أمريكة، لا في قعقعة سلاحها، بل في كيدها ومكرها. قد أدركت منذ البدء أن التفوّق لا يكون في عدد الطائرات، ولا في كثرة الصواريخ، بل في امتلاك أدوات الربط بين العقول، وتيسير تواصلها، وتسخير الحاسوب لا آلةً فردية فحسب، بل أداةً تتكاثر فيها المعاني، ويتكافأ فيها البعيد والقريب.

فأطلقت من بين يديها “أربانت”، لا بوصفه شبكة تقنية فقط، بل مشروعًا خطيرًا، يخدم البحث العلمي، ويعزز سيطرة المراكز البحثية المتناثرة، ويضمن تبادل البرمجيات، وتنسيق الجهود، في زمنٍ لا يُؤمَن فيه لأحد، ولا يُستغنى فيه عن خيطٍ واهٍ يربط هذه العقول بعضها ببعض.

ولم تكن شبكة “أربانت” إلا الخطوة الأولى نحو مشروعٍ أكبر، ومقصدٍ أسمى: أن تُنشئ أمريكة عالمًا لا يُدار إلا من طرفها، وأن تُدير فيه المعلومات كما تُدير غيرها التجارة والنفط والسلاح.

وهكذا، بزغت شمس الشابكة Internet من رحم الحرب، لا من رَحم السِلم، وشهدت مولدها معاركُ النفوذ وموازين القوى، حتى غدت كما نراها اليوم، حاضرةً في كل بيت، متوغّلة في كل جهاز، سامعةً لكل همسة، شاهدةً على كل فعل.

خاتمة

فانظر، رعاك الله، كم تغيّر وجه الدهر! كيف اختُصر البعيد، واقترب النائي، وتحوّلت الأسرار إلى همساتٍ عابرة على أطراف الأصابع! ولكن، لئن كنا قد ربحنا السرعة، فقد خسرنا شيئًا من حرارة القلوب، وعُمق اللقاء، وصدق الشوق…

🦀 تعلم برمجة مَظرف أوامر (Shell) مصغّر بلغة Rust

🦀 تعلم برمجة مَظرف أوامر (Shell) مصغّر بلغة Rust  كتاب استيعاب الخوارزميات، الفصل السادس، خوارزمية البحث المتسع Breadth-First Search

كتاب استيعاب الخوارزميات، الفصل السادس، خوارزمية البحث المتسع Breadth-First Search  📢 انتفاضة مبعسس: ما قبل الفكرة ورحلة إلى ما قبل الكود!

📢 انتفاضة مبعسس: ما قبل الفكرة ورحلة إلى ما قبل الكود!  كيف تثبت نظام على الراسبيري باي — خطوة بخطوة من الصفر !

كيف تثبت نظام على الراسبيري باي — خطوة بخطوة من الصفر !